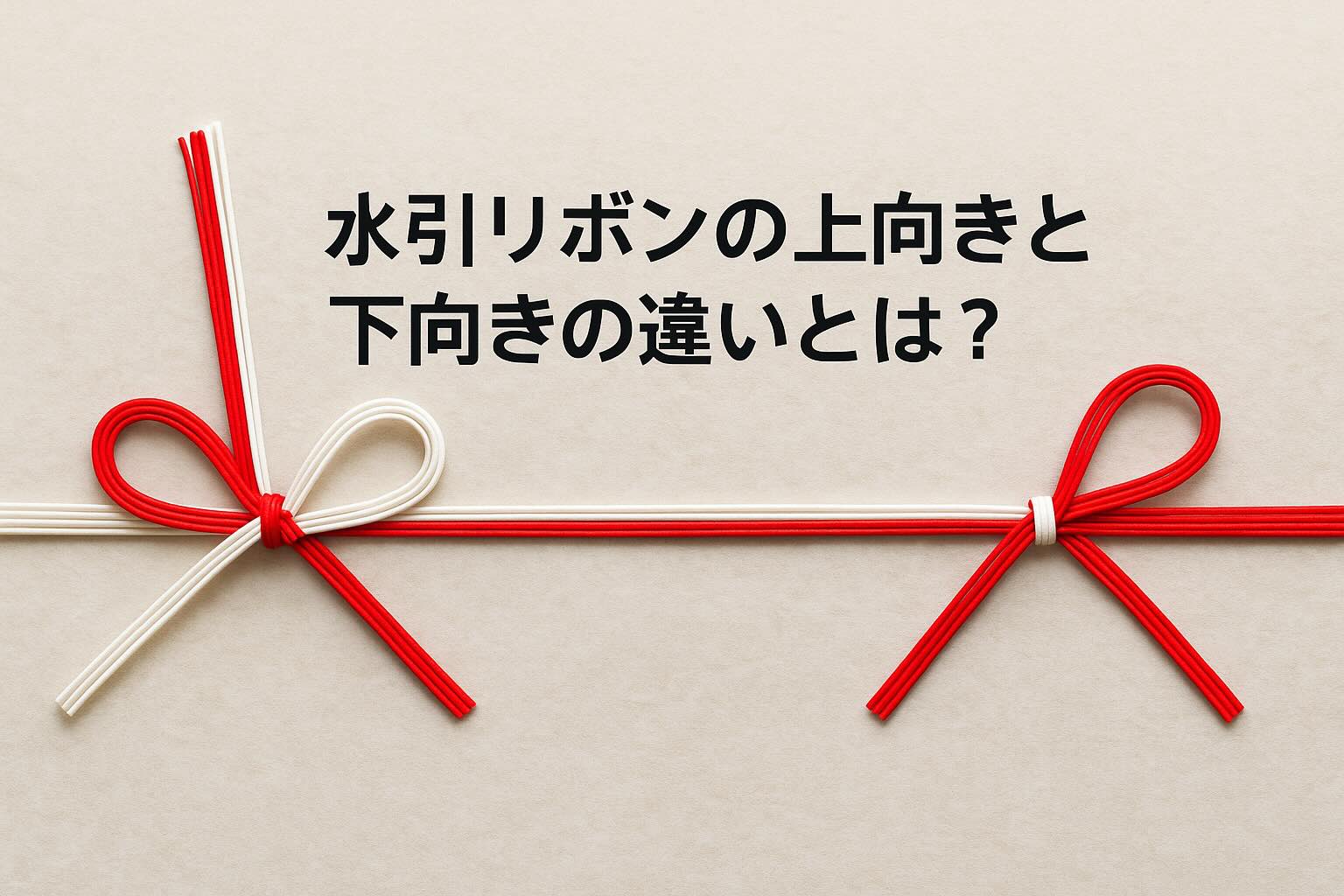

水引リボンの上向きと下向きの違い、ちゃんと理解できていますか?

お祝い事やお悔やみ、贈り物の場面でよく使われる「水引」ですが、実はリボンの“向き”ひとつにも深い意味が込められているんです。

上向きはお祝い、下向きは弔事――と一言で言っても、その背景には日本独特の礼儀や思いやりの心がたっぷり詰まっています。

この記事では、「水引 リボン 上向き 下向き 違い」の意味を、図や表を交えてやさしく解説しています。

用途ごとの使い分けはもちろん、見落としがちなマナーや豆知識まで、これを読めばもう水引の選び方で迷うことはありません!

ちょっとした知識が、相手への気遣いに変わりますよ。

水引の意味を知ることで、贈り物に込めた“心”がもっと伝わるようになるはずです。

ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

水引リボンの上向きと下向きの違いを徹底解説

水引リボンの上向きと下向きの違いを徹底解説していきます。

結婚祝いやお中元、お香典など、あらゆる場面で登場する「水引」。

そのリボンの“向き”には、実は深い意味が込められているんですよ〜!

順を追って、やさしく・分かりやすく説明していきますね。

①水引リボンの基本構造とは?

水引リボンは、細くこより状になった紙紐を何本も束ねて、結び目を作った飾り紐です。

この「結び方」や「色」「本数」、そして「リボンの向き」によって、意味や用途がまったく変わってきます。

基本的な構造は、中心に結び目があり、左右に広がる“羽”のような部分がリボンになっています。

その羽が上を向いているか、下を向いているか――これが「向き」のポイントですね。

多くの人が見落としがちですが、向き一つでお祝いにも弔事にも使い分けられるんです。

見た目だけでなく、マナーとしてもとっても重要な要素なんですよ。

筆者も初めて知ったとき、「え、そこまで気にするの!?」って思いました…(笑)

でも、日本文化は“細やかさ”が命なんですよね。

②上向きリボンの意味と使われ方

上向きの水引リボンは、“お祝い事”を意味しています。

リボンの羽部分がピンと上に向いているのは、「運気上昇」や「幸福が舞い上がる」というイメージがあるから。

お祝いムードが高まるデザインなんです。

たとえば、結婚式、出産祝い、長寿祝い、新築祝いなど――すべての「喜ばしい場面」にこの上向きリボンが使われます。

特に結婚式では、「結び切り」という一度きりの結びが多く、上向きで力強い結びが縁起良いとされています。

また、企業間の贈り物や取引先へのお歳暮などでも、上向きのリボンで「良好な関係が続くように」との願いが込められるんですよ。

筆者的には、上向きのリボンを見ると、シャキッとした気持ちになるんですよね!

明るくて華やかな印象があるので、まさにハレの日にぴったり。

③下向きリボンの意味と使われ方

一方、リボンが下を向いている水引は、“弔事・お悔やみ”のシーンで使われます。

羽が下向きになっているのは、「気持ちを沈める」「慎ましさを表す」といった意味合いが込められているんです。

たとえば、お葬式や法事、お香典や御霊前に使う封筒の水引は、たいてい下向きになっています。

落ち着いたトーンで、色も黒・白、または銀などが一般的です。

このように、リボンの向きは感情表現の一部。

「悲しみを表す」ために、あえて重心が下にくるようにデザインされているんですよ。

ちなみに、同じ白黒の水引でも上向きにすると「不適切」になることもありますので要注意!

筆者も、仏事用の封筒を間違って上向きで購入してしまい…かなり焦った経験があります。

店頭で買うときも、よく確認してくださいね〜。

④上向き・下向きで印象はどう変わる?

リボンの向きは、ただの見た目の違いだけではありません。

贈る側の気持ちや、受け取る側の印象までガラリと変えてしまう、重要な要素なんです。

上向きは“元気・上昇・前向き”な印象を与えるため、ポジティブな気持ちを伝えたいときにぴったり。

一方、下向きは“控えめ・落ち着き・沈静”の印象が強く、しんみりとした気持ちに寄り添う形になります。

相手の心情や場面に配慮するためにも、この「リボンの向き」に敏感になっておくのは大切なマナー。

しかも、日本人はそういう“気遣い”を大切にする文化なので、知っておくとかなり重宝しますよ。

こういう小さな違いに気づける人、すごく素敵だと思います。

⑤結婚式と仏事での使い分けルール

結婚式と仏事では、使う水引の形状も色も異なります。

| シーン | 水引の向き | 色 | 結び方 |

|---|---|---|---|

| 結婚式 | 上向き | 赤白 | 結び切り |

| 仏事 | 下向き | 黒白 or 銀 | 結び切り or あわじ結び |

特に注意したいのが、両方とも「結び切り」なのに意味が正反対だという点。

結婚では「一度きりの幸せを願う」、仏事では「これ以上繰り返したくない別れ」という意味での「結び切り」なんですよね。

その上でリボンの向きを間違えると、印象がブレてしまうんです。

「お祝いなのに下向き」「弔事なのに上向き」では、相手にも違和感を与えてしまいます。

筆者も昔、お中元で間違えて“結び切り下向き”の水引を使ってしまって…先方からやんわりと指摘された経験があります。

ほんと、気をつけましょう…!

⑥贈り物のマナーとしての正しい方向

では、贈り物で使う水引は、どう選ぶのが正解なのでしょうか?

基本的には、以下のように場面別で向きを判断しましょう。

| 贈るシーン | リボンの向き |

|---|---|

| 結婚・出産・お祝い事 | 上向き |

| 弔事(お香典など) | 下向き |

| ビジネス贈答(通常時) | 上向き or 横向き |

また、個人より法人宛のギフトは、少しカジュアルな「横向きリボン」も許容されることが多いです。

ただし、個人向けのフォーマルな贈り物では、上下の向きがとても重要。

印刷済みの熨斗袋やギフト包装に迷ったときは、専門店のスタッフに確認するのがベストですね。

筆者は最近、百貨店で丁寧に教えてもらって「なるほど~!」と感心しました!

⑦水引の地域差・風習の違いもある?

実は、水引のマナーや形状には「地域差」があるんです!

特に関西と関東では、贈答文化や形式が微妙に違うこともあります。

たとえば、関西では“黄白”の水引が使われる弔事もあれば、関東ではあまり見られない風習だったりします。

また、九州や東北など、地方ごとに伝統的な水引の結び方が継承されている地域もあります。

そのため、全国一律のマナーとしてだけでなく、「その土地ならではの文化」として理解することも大切なんですよ。

冠婚葬祭があると、地域の風習が顔を出す場面ってありますよね。

筆者も、親戚の結婚式が地方であったとき、予想外の水引の形にちょっと驚いたことがあります。

水引リボンの違いに関する豆知識とマナー集

水引リボンの違いに関する豆知識とマナーを紹介します。

知っておくと「おっ、この人マナー詳しいな」と思われるような小ネタが満載です!

ちょっとした知識が、相手への敬意や思いやりに変わりますよ〜。

①「蝶結び」と「結び切り」の違い

水引には大きく分けて、「蝶結び」と「結び切り」の2種類の結び方があります。

この違いは、単なる見た目ではなく、**“繰り返しても良いこと”と“繰り返してほしくないこと”**という意味を分けるために存在しているんですよ。

| 結び方 | 意味 | 使用シーン |

|---|---|---|

| 蝶結び | 何度でも繰り返してOK | 出産祝・入学祝・新築祝・季節の贈答など |

| 結び切り | 一度きりであってほしい | 結婚祝・快気祝・香典・お見舞いなど |

たとえば、出産祝に「結び切り」を使ってしまうと、「もう産まなくていいよ」みたいな意味に捉えられかねないんです…!

逆に、香典に「蝶結び」は「不幸が何度も起きてほしい」という意味になってしまうので絶対NG。

筆者もこの違いを知ったときは、「水引って、こんなに深いんだ…」と感動しちゃいました。

贈る心にマナーを添えて、相手への気遣いを届けたいですよね。

②熨斗紙での表現方法のポイント

水引の向きや形だけでなく、「熨斗紙(のしがみ)」の使い方にも注意が必要です。

熨斗紙とは、贈答品にかける紙のことで、上部に表書き、中央に水引、下部に送り主の名前が入っています。

ここでも、水引の「向き」や「結び方」に合わせた熨斗紙を使わないと、マナー違反になってしまうことがあります。

| シーン | 熨斗紙の種類 | 水引の向き | 結び方 |

|---|---|---|---|

| 結婚祝 | 結婚専用の熨斗紙 | 上向き | 結び切り |

| 出産祝 | 一般熨斗紙(蝶結び) | 上向き | 蝶結び |

| 香典 | 無地のし紙 or 蓮柄(仏式) | 下向き | 結び切り or あわじ結び |

そして、最近では「印刷された熨斗」が主流になっているので、リボンの“リアルな形状”ではなく、印刷の見た目で上向き・下向きを判断する必要があるんです。

これが地味に見落としがちポイント!

筆者も何度か、印刷の水引が微妙に斜めになっていて「これ上?下?」って悩んだ経験が…。

困ったら店員さんに聞くのが確実ですね。

③水引の色や本数の意味とは?

水引の色や本数にも、それぞれ意味があるんです。

リボンの向きだけでなく、色合いや本数でも贈る意味が変わってくるなんて、奥が深すぎますよね!

| 色 | 意味 | 使用シーン |

|---|---|---|

| 赤白 | お祝い全般 | 結婚・出産・長寿祝など |

| 金銀 | 格調高い祝い | 結婚・叙勲など公式な場面 |

| 黒白 | 弔事(仏式) | 香典・法要 |

| 黄白 | 弔事(神式や一部地域) | 通夜・法事など |

| 青白 | お見舞い | 怪我や病気の快気祈願など |

そして水引の本数にもルールがあります。

一般的に使われる本数は「5本」「7本」「10本」ですが、本数が多いほど“格式が高い”とされます。

特に結婚祝いでは「10本」の水引が使われ、「堅い結び=解けない縁」を象徴しているんです。

逆に、お見舞いや香典では「偶数本」がNGとされることも。

これ、実は「割り切れる=縁が切れる」と捉えられるからなんですって。

こういう細やかな心遣い、日本文化ならではですよね。

筆者は初めて知ったとき、「縁起担ぎって奥深いなぁ~」と感心しちゃいました!

水引リボンの基本情報と歴史的背景

水引リボンの基本情報と歴史的背景についてご紹介します。

今では日常の贈答シーンに欠かせない水引ですが、実はとっても古くて深い意味があるんですよ〜!

文化として知っておくと、もっと水引が好きになります。

①水引の由来と始まりについて

水引の起源は、なんと飛鳥時代までさかのぼります。

中国からの遣唐使が持ち帰った贈り物に、紅白の麻紐が結ばれていたことが始まりとされています。

この「色のついた紐」は、封印の意味もありながら、「魔除け」や「邪気払い」としても重要だったんです。

日本ではこれが独自に発展して、室町時代には公家の間で贈り物を飾る形式として定着。

江戸時代には庶民の間でも使われるようになり、現代に至ります。

つまり水引は、ただの飾りではなく「礼儀」として進化してきた文化なんです。

筆者はこの話を知って、ただの包装だと思っていた自分がちょっと恥ずかしくなりました…。

水引って、日本人の心そのものだったんですね。

②水引が使われる行事一覧

水引は、私たちが思っている以上に、さまざまな行事で活躍しています。

以下は水引がよく使われる場面の一覧です。

| シーン | 結び方 | 向き | 色 |

|---|---|---|---|

| 結婚式 | 結び切り | 上向き | 赤白/金銀 |

| 出産祝い | 蝶結び | 上向き | 赤白 |

| お中元・お歳暮 | 蝶結び | 上向き | 赤白 |

| 香典 | 結び切り | 下向き | 黒白/黄白 |

| お見舞い | 結び切り or 蝶結び | 上向き | 青白 |

お祝い事では「解けても良い結び」=蝶結びがよく使われます。

反対に、結婚や弔事では「ほどけない」結び方=結び切りがマナーとされます。

このように、水引は行事によってデザインも使い分けられているんですね。

また、のし紙だけでなく、最近は水引アートやアクセサリーとしても人気が出ています!

こうした新しい形で水引が受け継がれているのは、ほんとに素敵だな〜と思います。

③水引に込められた日本文化の精神

水引に込められた精神性、それは「相手を想う心」「礼を尽くす心」です。

たった一本の紐に、贈る人の誠意や敬意が込められている。

それが水引の持つ最大の魅力です。

また、水引は「縁を結ぶ」「心をつなぐ」といった意味でも重要な存在。

人と人との絆、関係性を大切にする日本文化にとって、まさに象徴的な存在なんです。

現代では、こうした伝統が「古い」と感じられることもあるかもしれませんが、形を変えて残っているのを見ると、やっぱり心が温まりますよね。

筆者も、贈り物をするときは「この水引にどんな想いを込めるか?」って、少しだけ立ち止まるようにしています。

相手が喜んでくれる姿を想像しながら、選ぶ――それこそが本当のマナーかもしれません。

まとめ

水引リボンの「上向き」と「下向き」には、それぞれお祝いと弔事という明確な意味の違いがあります。

上向きは、喜びや繁栄を象徴し、結婚式や出産祝いなどの場面で使われます。

一方、下向きは、慎ましさや沈静を表し、香典や法要などの弔事に適しています。

結び方や色、本数といった水引の要素もすべて意味があり、贈る相手や場面によって使い分けるのが日本の礼儀です。

熨斗紙に描かれた水引の“印刷の向き”にも注目する必要があり、地域による風習の違いにも配慮することが大切です。

水引は、ただの装飾ではなく、相手を想う心や感謝の気持ちを形にするもの。

この繊細な文化を正しく理解して、日常の贈答シーンに活かしていきましょう。